Sorties, Visites

JOURNÉE À L’ABBAYE DE JUMIÈGES & ÉTRETAT

6 juin 2024

Notre groupe, composé d’une vingtaine de personnes, quitte Rueil à 7h en direction de Jumièges où nous arrivons vers 10h.

Nous découvrons les majestueuses ruines de cette abbaye bénédictine entourées d’un parc à l’anglaise de 14 ha que Victor Hugo a qualifié de « plus belles ruines de France ».

L’ABBAYE DE JUMIEGES

Avant de pénétrer dans les ruines, notre guide nous retrace l’histoire de ce lieu. C’est le plus ancien monastère bénédictin de Normandie fondé en 654 par Saint-Philibert sur une parcelle du domaine royal, cédée par la reine Bathilde, épouse de Clovis II.

La construction de l’Abbaye royale sera interrompue par les invasions vikings en 841. C’est au XIème siècle (entre 1040 et 1046) qu’elle reprendra avec la reconstruction de l’Abbatiale Notre-Dame, église principale du monastère.

La prospérité économique du monastère permet aux moines de réaliser de nouvelles constructions et le lieu deviendra un chantier permanent.

Mais la guerre de Cent et l’occupation anglaise de la Normandie désorganise l’abbaye et les religieux vont se réfugier à Rouen. A la fin de la guerre, Charles VII y prendra ses quartiers d’hiver. Sa maîtresse Agnès Sorel, enceinte, viendra l’y rejoindre et décèdera peu de temps après. L’Abbaye passe alors sous le régime de la Commende[1].

Au XVIIIème siècle, la Congrégation de Saint-Maur[2] s’y installe. Le bâtiment de l’Hôtellerie au riche décor géométrique sera surélevé pour y installer la bibliothèque du monastère.

A la Révolution, l’Abbaye est vendue comme bien national et devient une carrière de pierres.

Au XIXème siècle, elle est découverte par les Romantiques. Victor Hugo la rend célèbre. Ce sera l’arrêt de sa destruction.

Les différents propriétaires qui se succèdent vont offrir un nouveau statut à Jumièges qui devient un important monument de la région qui sera classé Monument Historique en 1947.

LES BATIMENTS

LA PORTERIE : L’entrée du monastère est constituée par un porche de style gothique datant du XIVème siècle. Sur la façade, l’on remarque le blason de l’Abbaye : une croix avec 4 clés (en référence à Saint-Pierre), le tout surmonté d’une couronne indiquant une abbaye royale.

ABBATIALE DE NOTRE-DAME : Construite entre 1040 et 1060, elle sera dédicacée en présence de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi d’Angleterre, le 1er juillet 1067. Sa puissante façade austère est de style roman-normand et comporte 2 tours de 46 m qui ont perdu leur toit. La nef romane, à trois niveaux, d’une hauteur de 25 m, est la plus haute de Normandie, sa longueur est de 88 m. Le toit plat était en bois pour ne pas alourdir l’édifice roman.

L’EGLISE SAINT-PIERRE : C’est le bâtiment le plus ancien de l’abbaye, antérieur aux invasions vikings du IXème siècle. Elle était située dans «la clôture [3]» et était réservée aux moines. Elle se compose de parties carolingiennes (traces de peinture et décors) et de parties gothiques du XIVème siècle.

LE CLOÎTRE : Il n’existe plus. Son emplacement est symbolisé par un arbre, planté au centre, d’un espace vert. Construit en 1530 dans un style gothique flamboyant et style Renaissance, il s’ouvrait sur la salle capitulaire où reposaient les abbés des XIIème et XIIIème siècles L’on y aperçoit quelques vestiges de sarcophages.

L’intéressante visite menée par notre guide érudit qui a su faire revivre ce lieu historique prend fin et nous prenons la direction d’Etretat.

ETRETAT

Le soleil brille dans un ciel bleu sans un nuage, lorsque nous arrivons dans cette petite ville, à l’origine village de pêcheurs, déjà connu à l’époque romaine, situé sur la côte d’Albâtre. Ce village, découvert par le peintre Isabey vers 1820, est devenu une station balnéaire sous le Second Empire, célèbre pour ses blanches falaise et l’aiguille creuse.

Des peintres y ont séjournés ou vécus, Corot, Monet, Courbet ont immortalisé les célèbres falaises ainsi que des personnages illustres comme la cour du second Empire, Offenbach, Jérôme Bonaparte, René Coty (Mme Coty y est enterrée) ….

Après un délicieux repas dans un restaurant du front de mer, un temps libre de 45 mn permet à certains de flâner le long du bord de mer, de marcher sur les galets pour mieux apercevoir l’aiguille creuse, à d’autres d’emprunter les escaliers et sentiers pour monter sur les falaises d’où une vue magnifique s’offre au regard, dont celle sur l’aiguille creuse, témoin repère de l’évolution de la côte au cours du temps et qui a rendu mondialement célèbre le lieu.

LE CLOS LUPIN

Après ces moments très iodés, nous nous dirigeons en ville pour la visite du « Clos Lupin », maison de villégiature de l’écrivain Maurice Leblanc. En passant dans l’avenue René Coty, nous remarquons un bel ensemble de maisons normandes anciennes. Arrivés sur le lieu de cette maison devenue musée en 1999 après son rachat par la petite-fille de Maurice Leblanc, devenue propriété de la ville d’Étretat en 2012, nous commençons la visite sur les traces d’Arsène Lupin. Une scénographie est proposée pour résoudre l’énigme de l’aiguille creuse en 8 étapes imaginaires. Des écrits, et accessoires de Maurice Leblanc sont exposés ainsi que des photos originales.

La visite terminée, nous repartons en direction de Rueil où nous arrivons vers 19h.

Enchanté par cette intéressante et belle journée, tout le groupe remercie vivement Madame LATOU.

Geneviève BELLOC

SOURCES : Jumièges guide

[1] Bénéfice ecclésiastique alloué par le roi à un clerc ou un laïc qui en touchait le revenu sans obligation de résidence. Pour les monastères on parle d’abbaye en commende et d’abbés commendataires.

[2] Congrégation de Saint-Maur : congrégation bénédictine créée dans le cadre de la Contre-Réforme catholique en 1621 dont l’Abbaye Mère est Saint-Germain-des Prés. Les Mauristes sont alors réputés pour leur haut niveau d’érudition et en particulier leurs travaux historiques.

[3] Clôture monastique : espace dans le monastère réservé aux moines les séparant matériellement et spirituellement du monde extérieur.

L’ABBAYE DE JUMIEGES

ETRETAT

LE CLOS LUPIN

________________________________________________

UN PANORAMIQUE NAPOLEONIEN :

LES CAMPAGNES DES FRANCAIS EN ITALIE

20 décembre 2023

Le mercredi 20 décembre 2023, le groupe de la Société historique de Rueil-Malmaison composé d’une vingtaine de personnes a eu le privilège de découvrir cette exposition au cours d’une visite dirigée par Madame Elisabeth CAUDE, conservatrice générale du Patrimoine, directrice du service à compétence Nationale des Musées nationaux des châteaux de Malmaison et Bois-Préau, de l’Ile d’Aix et de la Maison Bonaparte à Ajaccio.

La gloire militaire de Napoléon Bonaparte s’est construite lors de ces campagnes d’Italie.

Ce papier peint paysager panoramique qui retrace cette brillante épopée, édité vers 1829 par la manufacture Dufour & Leroy a été donné à La Malmaison en 1917 et ne fut exposé qu’une seule fois à Malmaison, en août 1914, puis au Japon en 1977.

Long de 16 m, c’est une véritable « tenture en camaïeu » composé de cinq épisodes relatifs au déploiement victorieux de l’Armée française contre les Autrichiens en Italie du Nord en 1796 puis contre les Anglais à Rome et Naples en 1798-1799.

La visite débute par le portrait de Napoléon Bonaparte comportant de nombreuses allégories de pouvoir militaire et politique aux références antiques et républicaines, attribué à Giuseppe Maria Bonzanigo réalisé vers 1800, d’après un portrait dessiné en 1796 par G. Longhi. C’est la récente récente acquisition des Musées de Malmaison et Bois-Préau auprès de la Galerie Heim. Ce portrait a été la propriété des princes de Liechtenstein jusqu’en 2003 que Madame Elisabeth CAUDE est fière de nous présenter.

Dans les belles salles de Bois-Préau vont se succéder les 5 épisodes de ces campagnes ;

- Le passage des Alpes Ligures (avril 1796) évoquant le cadre paysager des opérations militaires

- L’entrée dans Milan (15 mai 1796)

- La bataille d’Arcole (15-17 novembre 1796)

- L’Entrée des Français dans Rome dirigée par le Général Berthier, (février Mars 1798) évoque la Ville éternelle et la rencontre des Français et Italiens

- La Prise de Naples, le 20 janvier 1799 par le général Championnet.

Cette exposition est complétée par des peintures, dessins et objets qui rappellent le rôle diplomatique actif de Bonaparte dont les victoires vont lui permettre de s’imposer comme homme politique.

L’on peut y voir :

- La ceinture-écharpe de Victor Massena en tant que Général de division vers 1793

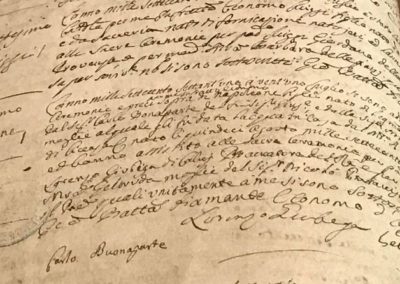

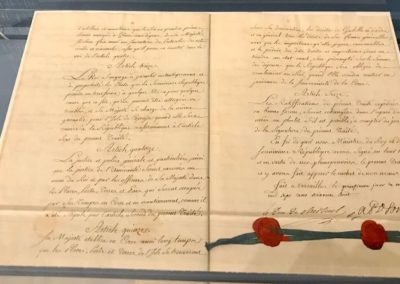

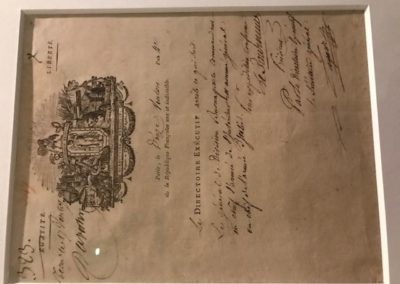

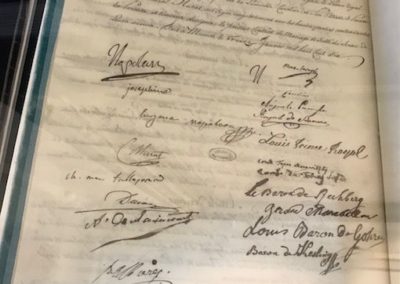

- L’Arrêté de nomination de Bonaparte comme général en chef de l’armée d’Italie, le12, ventôse an IV (2 mars 1796)

- La gourde du général Bonaparte en Italie

- Portrait du Général Massena 1807,

- Le tableau de Bonaparte au pont d’Arcole d’après Antoine-Jean Gros

- Le tableau du traité de Loeben (1797) de Leithière Guillaume Guillon.

- Une aquarelle de l’entrée à Rome des troupes françaises commandées par le Général Berthier, le 11 février 1798 de Bagetti Giuseppe Pietro.

Très spectaculaire visite qui a enthousiasmé tous les participants. Nous remercions chaleureusement Madame Elisabeth CAUDE de nous avoir fait revivre par cet exceptionnel panoramique cette glorieuse période de Napoléon Bonaparte.

Geneviève BELLOC

-

Le passage des Alpes Ligure

-

Panorama : les Français à Rome

-

Panorama : Entrée dans Milan

-

Panoramique : Naples

-

Portrait du Général Massena

-

Portrait sur bois de Napoléon

-

Le groupe pendant la visite

-

Le groupe et Madame Caude

-

Gourde de Napoléon Bonaparte pendant la Campagne d'Italie

-

Arrêté de nomination de Bonaparte comme Général en Chef de l'Armée d'Italie le 12 ventôse (2 mars 1796)

-

Ceinture-écharpe de Victor Massena en tant que Général de Division vers 1793

________________________________________________

1769 – LA CORSE A LA NAISSANCE DE NAPOLÉON BONAPARTE

10 mai 2023

Le mercredi 10 mail 2023, la Société Historique de Rueil-Malmaison a visité l’exposition « 1769, la Corse à la Naissance de Napoléon Bonaparte » au château de Bois-Préau.

Notre groupe, composé de 25 personnes, a eu le privilège de faire cette visite commentée par Madame Elisabeth CAUDE, conservatrice générale du Patrimoine, Directrice du Service à Compétence Nationale des châteaux de Malmaison et Bois-Préau, de l’Ile d’Aix et de la maison Bonaparte à Ajaccio.

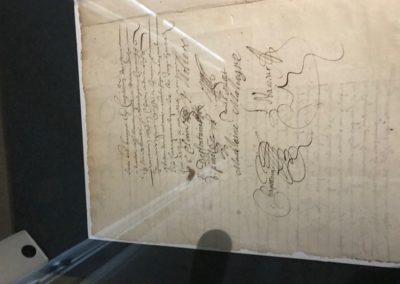

La 1ère salle est consacrée à la situation politique de la Corse du XVIIIème siècle, son rapport avec Gênes, les évènements révolutionnaires qui embrasent l’île et le contexte de la signature du Traité de Versailles. L’on peut admirer de très beaux portraits : celui du duc de Choiseul-Stainville par Van Loo (1707-1771), du Doge Luca Giustiniani portant la couronne royale de Corse, un rare drapeau de la Nation Corse (face intérieure), l’Armoirie du Royaume Anglo-corse et sa devise, le document du Traité de Versailles.

La 2ème salle, montre la société corse au XVIIIème siècle avec des aquarelles représentant les différents corps de métiers, un plan terrier, des plans de maisons patriciennes dont celle des Bonaparte, la maison natale de Napoléon, tableau de Daligé de Fontenay Alexis (1813-1892) Dans une vitrine, l’acte de baptême de Napoléon qui a eu lieu 2 ans après sa naissance. L’on découvre le rôle joué par Charles Bonaparte, père de Napoléon, et ses liens avec le Comte de Marbeuf qui vont faire de lui le représentant de la noblesse de Corse à la cour de France en 1777.

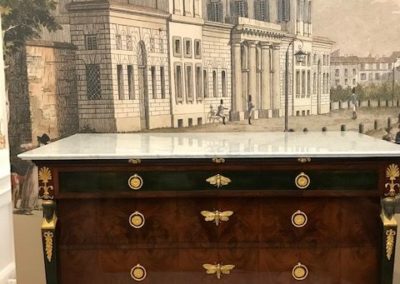

La 3ème salle, située dans le grand salon de Bois Préau, expose les ameublements bourgeois ou nobles des demeures corses. L’on remarque 2 belles commodes italiennes de Giuseppe Maggiolini (1738-1814), envoyées par Fesch à sa demi-sœur, le tableau de Charles Bonaparte vers 1780 ((Anonyme) provenant de l’ancienne collection Napoléon III, celui de Letizia Bonaparte par Robert Lefevre (1755-1830. Provenant de la Maison Bonaparte, une chaise et une « duchesse brisée ».

Dans une autre partie, en opposition, des meubles bourgeois, une table, un secrétaire (XIXème siècle), ayant appartenu au Maire de Bastia, Giambattista Galeazzini et un magnifique miroir (1800) de Fortunio Castiglioni. Enfin, deux belles robes « à la Française », des gravures et objets montrant les divertissements en Corse à cette époque (jeux de Société, théâtre : vue de la scène du théâtre à l’italienne de Bastia.

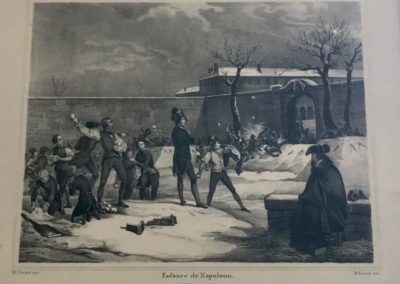

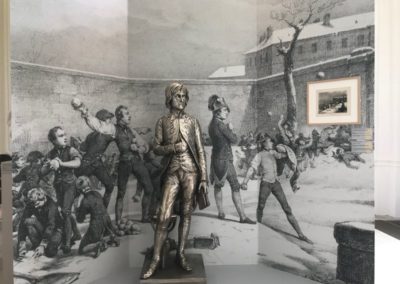

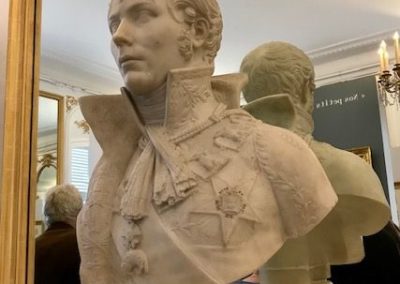

L’exposition se termine par l’évocation de Napoléon à Brienne avec une sculpture de 172 cm de Louis Richet (1813-1878) réalisée par la maison Christofle provenant d’anciennes collections de la famille impériale.

Sur le côté, une gravure d’après Horace Vernet représentant la fameuse bataille de boules de neige, plus loin, un tableau de F. Grenier de Saint-Martin (1793-1867) évoque le Siège de Toulon, un portrait de Bonaparte de Bacier d’Albe (1796-1797).

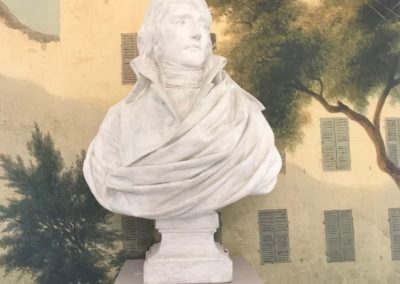

Le point final de l’exposition est le 1er buste représentant le général Bonaparte avant la campagne d’Egypte, réalisé en plâtre par Charles Louis Corbet (1758-1808).

La Société Historique de Rueil-Malmaison, adresse tous ses remerciements à Madame Elisabeth CAUDE pour cette très intéressante visite guidée qui nous a permis de découvrir l’histoire de la Corse à la naissance de Napoléon Bonaparte

Geneviève BELLOC

________________________________________________

LE CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

3 avril 2023

PARCOURS NAPOLÉON III

Sous l’impulsion de l’Empereur Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie, Fontainebleau est devenu à la mode sous le second Empire. Le 150ème anniversaire de la mort de l’Empereur donne l’occasion de découvrir de somptueuses restaurations de salles du château, illustrant l’art de vivre raffiné de la Cour du second Empire.

Un théâtre de cour mêlant références artistiques du XVIIIème siècle et techniques de construction de la fin du XIXème siècle.

Construit en 1854 dans l’aile Louis XV, ce théâtre s’inspire de celui de Trianon à Versailles, avec des nuances de ce bleu doux qu’affectionnait l’Impératrice Eugénie. Ayant peu servi, il garde un ensemble de soieries capitonnées, d’ornements dorés et de décors scéniques uniques : 80% des matériaux d’origine ont pu être préservés donnant à cet espace entièrement meublé un caractère de profonde authenticité.

Le musée chinois d’Eugénie

Aménagé en 1864, ce musée hétéroclite rassemble des objets issus du garde-meuble impérial, d’acquisitions effectuées par Napoléon III et Eugénie, et provenant également du sac du Palais d’Été de Pékin par le corps expéditionnaire franco-britannique en 1860. À ce foisonnement insolite et curieux de porcelaines, de jades et d’objets liturgiques bouddhistes, furent ajoutés les cadeaux diplomatiques de l’ambassade de Siam, reçue en 1861 par l’Empereur et l’Impératrice dans la salle de Bal de Fontainebleau.

Le cabinet de travail de Napoléon III

Proche du musée chinois et orienté plein sud vers le jardin anglais, ce cabinet fut utilisé par l’Empereur de 1864 à 1868. Entièrement restauré dans sa tonalité d’origine bordeaux et bleu, il privilégie le confort et le goût personnel de Napoléon III pour les objets d’art, qu’il a pu chiner dans les boutiques de Fontainebleau, mais aussi une méridienne où le souverain pouvait se reposer.

Les appartements des invités

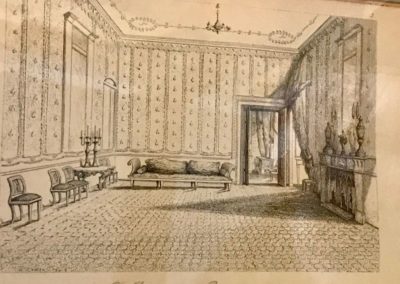

Fontainebleau était un lieu de villégiature et les souverains accueillaient leurs invités entre mai et juillet pour des séries d’une semaine. Un appartement meublé était attribué à chacune des personnalités qui partageaient la vie et les divertissements de la cour. Un exemple d’appartement est présenté avec ses commodités (petit salon, chambre et salle d’ablutions) et sa décoration fleurie.

VISITE DU MUSEE NAPOLEON 1er

Après l’intéressante visite du matin ayant pour thème les espaces du second Empire au château de Fontainebleau suivi du déjeuner, place du Général de Gaulle, nous regagnons le château à 14h30 pour la visite du Musée Napoléon 1er.

La Société Historique a le grand privilège d’avoir pour guide-conférencier, Monsieur Christophe BEYELER, Conservateur du Patrimoine du Musée national de Fontainebleau, conservateur général du Musée Napoléon 1e, qui va nous faire découvrir et expliquer, les objets les plus remarquables de ce lieu remanié en 2021 et enrichi d’une cinquantaine de dons et d’acquisitions magnifiques.

Aménagé en 1986, dans l’aile Louis XV du château, donnant sur la cour d’Honneur, par suite de la dation de la famille impériale en 1979, de dépôts du Mobilier National, du musée du Louvre et de la Manufacture de Sèvres, les différentes salles rassemblent une collection exceptionnelle de meubles, d’objets d’art, de tableaux, de sculptures, d’armes, de costumes, parmi les plus précieuses conservées en France.

LA GALERIE DES PORTRAITS

Toute au long de la galerie, une série de tableaux où chaque membre de la famille impériale y est représenté en rois et reines des états européens qui leur furent attribués et leurs bustes de marbre.

Nous nous arrêtons particulièrement devant le portrait de Napoléon 1er en Souverain législateur, semblable à une statue, avec les insignes impériaux, peint par François GERARD en 1805 et devant un buste en marbre qui le représente semblable à un empereur romain.

SALLE NAPOLEON EMPEREUR DES FRANÇAIS ET ROI D’ITALIE

Cette salle montre l’ascension du général Bonaparte.

- M. BEYELER attire notre attention sur une matrice en cuivre gravée. Cette plaque fut trouvée chez un ferrailleur. Oxydée, elle laissait deviner un homme avec un bicorne et une épée. Une fois nettoyée, elle révélait le général Bonaparte « commandant en chef de l’Armée d’Italie, sabre en main, montre aux peuples de l’Italie qu’il prétend libérer deux figures assises sur une nuée, la Liberté par opposition aux monarchies tyranniques et la Vérité par opposition à l’obscurantisme de l’Eglise catholique combattue et renversée par les baïonnettes des armées révolutionnaires. » Matrice en cuivre « Les peuples d’Italie rendus à la Liberté et à la Vérité » de G. MANTELLI, graveur.

Nous pouvons admirer l’épée créée sous le Consulat pour Bonaparte en 1801 et qui a servi pour le couronnement. Pour cette occasion, elle fut incrustée de 142 diamants dont le fameux Régent de 136 carats. Ils furent remplacés par des copies de cristal en 1812.

Dans la même vitrine :

– une feuille de laurier en or tombée de la couronne, lors d’une séance de pose avec le peintre ISABEY,

-Le livre du Sacre contenant 39 dessins, exécuté entre 1805 et 1815 par J.-B ISABEY, P.-F. L. FONTAINE, C. PERCIER, dessinateurs, BARON, calligraphe, Tessier, relieur

-l’habit en velours vert que Napoléon revêtit en 1805 à l’occasion de son couronnement en Italie.

LES FASTES DE LA TABLE IMPERIALE

Napoléon voulant ressusciter la forme monarchique exprimant le pouvoir., l’on peut voir dans cette salle de somptueux services de porcelaine qui parèrent la table impériale, La ville de Paris offrit le « Grand Vermeil » comptant 1067 pièces dont les » nefs de « l’empereur et de l’impératrice.

La Manufacture de Sèvres créa pour Napoléon le « Service particulier » dont 19 assiettes sont décorées de sujets agréables ; vues d’Egypte, de Syrie, de Paris et de ses environs.

LA SALLE DE L’EMPEREUR EN CAMPAGNE

Une tente reconstituée évoque le « Palais des tentes » qui accompagnait l’Empereur dans ses campagnes pendant trois ans et 3 mois entre 1800 et 1814. L’on peut voir dans des vitrines, les nécessaires de toilettes ainsi que la célèbre redingote et l’un des chapeaux en feutre que portait Napoléon en uniforme

SALLE MARIE-LOUISE

Epousée le 2 avril 1810, Marie-Louise, âgée de 18 ans, fut somptueusement accueillie. Comme il importait de faire connaître ses traits. Gerard la représentera en pied, le grand manteau d’apparat accroché à son épaule. La Manufacture de Sèvres édita plusieurs bustes dont un réalisé selon l’idée de DENON, la représentant en protectrice des arts, les pinceaux à la main.

SALLES DU ROI DE ROME

Le 20 mars 1811, naissait aux Tuileries, Napoléon -François-Charles, roi de Rome, héritier tant attendu. Dans plusieurs salles l’on peut voir le berceau en orme par DUTTERME-THORMIRE qui reprend les nombreux éléments du célèbre berceau d’apparat offert par la ville de Paris (envoyé à Vienne en 1814).

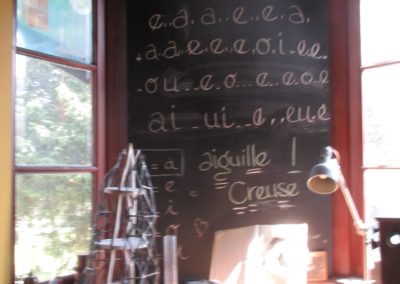

Sont exposés également des jouets, et jeux éducatifs, une méthode de lecture. L’on peut voir également des portraits du roi de Rome.

Madame de Montesquieu fut nommée gouvernante des Enfants de France. Elle devait veiller à la santé du roi de Rome, au renouvellement de sa garde-robe et fournir les jeux d’éducation.

SALLE DU GENERAL FRANCOIS GROUVEL (1771-1836)

Dans cette pièce sont exposés des objets ayant appartenu au Général François GROUVEL, donation familiale du Vicomte Robert GROUVEL (1900-1965), arrière-petit-fils du général, Vice-Président, Historien de l’Emigration, Vice-Président de La Sabretache, Société d’Histoire militaire, afin de perpétuer le souvenir de son aïeul.

François GROUVEL a eu une brillante carrière. Engagé volontaire, en 1791, comme dragon, il finira Inspecteur général de la cavalerie.

Général de brigade lors de la Campagne de France en 1814, il se distingua sous les yeux de Napoléon qui déclara : « Si tous les généraux m’avaient servi comme vous, l’ennemi ne serait pas en France ».

Un tableau le représente en 1809, pendant la Campagne d’Autriche, en uniforme de colonel en second du 17ème régiment. Le chiffre est indiqué sur le ceinturon ainsi que sur la boucle du cheval. Il porte un casque d’officier supérieur » à la Minerve « que l’on peut voir dans la vitrine et 3 décorations également exposées.

Dans la grande vitrine :

-Un sabre de combat. Prise de guerre, campagne de Prusse-1906

-2 sabres français

– Casque d’officier supérieur, à peau de panthère dit « à la Minerve »

-3 décorations (Mérite militaire de Fürstenberg -fabrication allemande), Mérite militaire de Charles-Frédéric de Bade- fabrication française), Croix de la Légion d’Honneur- fabrication française)

– 3 coffres d’orfèvrerie espagnole, prise de guerre lors de la Campagne d’Espagne (1810-1813)

-bougeoirs en argent de fabrication française.

Après l’abdication de 1815, il portera des décorations précieuses représentant les 3 médailles citées ci-dessus.

-La montre à gousset les décorations réapparues : Ordre de Saint-Louis, Ordre de la Fidélité.

-La Légion d’honneur sous la monarchie de Juillet sera modifiée : le portrait de Napoléon sera remplacé par Henri IV et le drapeau tricolore figurera dans les bras de la croix.

Enfin la réunion exceptionnelle de miniatures de la famille van SCHINNE et ses choix politiques sur deux générations :

-Abraham van Schinne (1767-1805), en uniforme d’officier hollandais, un temps au service de l’Angleterre.

-Isaac van Schinne (1759-1831), maire de la Haye, en civil.

-Pieter-Isaac van Shinne (1793-1812), page du roi Louis Napoléon puis officier dans l’armée hollandaise, intégrée en 1810 dans l’armée impériale

-Willem-Frederic-Johann van Schinne (1794-1808) , en civil.

En dessous, la tabatière de l’empereur.

Sur ces rares objets se terminait le parcours.

La Société Historique remercie vivement M. BEYELER pour cette passionnante visite qui a fait revivre et connaître les richesses de ce Musée.

Geneviève BELLOC-11/04/2023

________________________________________________

VISITE DU DOMAINE DE VERTMONT

31 mars 2023

Le 31 mars 2023, les membres de la Société Historique de Suresnes et de la Société historique de Rueil-Malmaison se retrouvaient au château de VertMont pour écouter la conférence de Madame Sylvie GOUSSET sur l’histoire du domaine de Vert-Mont, suivie de la visite des lieux.

En raison du temps pluvieux, la promenade prévue dans le parc n’a pu avoir lieu

Le groupe, constitué d’une quarantaine de personnes, ayant pris place dans la splendide salle de bal, Madame Sylvie Gousset, nous fait découvrir les origines de la propriété créée sur l’ancien domaine de Joséphine morcelé en lots tout au long du XIXème siècle et les personnalités qui y ont vécu.

Quatre propriétaires vont se succéder

- Gustave d’EICHTHAL (1804-1886), scientifique, philosophe et saint-simonien, premier disciple d’Auguste Comte, auteur des « Evangiles », est le fils aîné d’un banquier de cour, d’origine allemande, juif, mais devenu catholique, préférant les sciences humaines et la philosophie au monde des affaires.

En 1842, il se marie avec l’aînée des quatre filles d’Edouard RODRIGUES, agent de change qui acquiert le domaine de Bois-Préau en 1853.

Le jeune couple habite à Paris et séjourne en été à Bois-Préau. Désirant être indépendant, Gustave EICHTAL achète en, 1855, 3 premières parcelles près de Bois-Préau. La même année les Rodrigues vendent à leur gendre 2 parcelles de leur propriété de Bois-Préau.

De 1856 à 1858 Gustave d’Eichthal va se porter acquéreur de 6 autres parcelles. En 1857, Sophie et Edouard Rodrigues vendent une autre parcelle au couple.

Le domaine sera constitué de 13 parcelles au total.

La construction d’un élégant Pavillon de style italien, composé de 2 étages va pouvoir commencer sur le domaine de « VERTMONT », nom qui semble avoir été donné par Gustave en raison du terrain vallonné.

Le « pavillon de Vermont » comme se plaît à l’écrire Gustave d’Eichthal sera doté de lieux d’aisance et d’eau distribuée à chaque étage

Les communs seront composés :

– D’une maison de jardinier (détruite, mais dont la base va servir à la construction de l’orangerie par les Delacroix)

– D’une écurie, d’une remise pour les voitures avec logement pour les cochers (actuellement » maison du cocher»)

– D’un poulailler

Gustave va mener à Vert-Mont, la vie sociale qui lui convient mais pour des raisons familiales, le domaine de Vert-Mont, en 1867, va être revendu aux enchères, en 3 lots dont le principal sera adjugé à Victor Delacroix, propriétaire du grand magasin « A la ville de Saint-Denis »

Gustave d’Eichtal meurt le 12 avril 1886 et sera inhumé au cimetière du Père Lachaise.

2-Victor-Paul DELACROIX

Le couple Delacroix ne va pas profiter longtemps de la quiétude de Vert-Mont car le 19 octobre 1871, les prussiens arrivent à Rueil et vont occuper Malmaison. La zone de Vert-Mont est pilonnée par 2 fois, fin 1870, comme l’ indique un PV du Conseil municipal.

Les Delacroix vont continuer à agrandir le terrain et embellir le domaine. Après 1870, ils font refaire une grande partie des décors intérieurs de la maison ainsi que l’écurie.

Ils innovent en aménageant une orangerie ornée de peintures murales à motifs végétaux et font apposer, au fronton, leurs initiales en fer forgé « D-G » (Delacroix-Gaultier) encore visibles de nos jours.

Le parc est dessiné à l’anglaise. Le 29 mai 1889, le domaine est revendu à Alexandre-François-Hector TAVERNIER, agent de change.

3-Alexandre TAVERNIER

Quelques mois après être devenu propriétaire, Alexandre Tavernier va agrandir le domaine e 2 parcelles. Lorsqu’il le revend en 1898 au couple TUCK-STELL « une pièce d’eau avec île » est mentionnée dans l’acte de vente.

4-Edward TUCK et Julia STELL

En novembre 1898, quarante ans après la création du domaine de Vert-Mont, Edward TUCK et son épouse Julia STELL en deviennent propriétaires pour en faire leur résidence d’été.

Ils sont américains et amoureux de la France où ils se sont installés définitivement en 1889.

Ils possèdent un appartement au 82, avenue des Champs-Élysées meublé de rares objets d’arts décoratifs du XVIIIème siècle et un autre à Monte-Carlo où ils reçoivent leurs amis en hiver.

Edward TUCK (1842-1938) descend d’une vieille famille de paysan anglais qui s’est installé aux Etats-Unis en 1638. Il a fait fortune dans la banque et les chemins de fer (Noether Pacific Railway).

Ce grand mécène sera fait Citoyen de Paris, en 1929 ; grand-croix de l’ordre de la Légion d’honneur, Citoyen d’honneur et grand bienfaiteur de la ville de Rueil. En reconnaissance, la ville fera graver une plaquette or à l’effigie des époux Tuck-Stell portant la mention « La ville de Rueil, reconnaissante à ses Bienfaiteurs » remise à Edward Tuck le 8 septembre 1932 par le maire Henri Montagne.

« Ambassadeur de l’ombre », il jouera un grand rôle dans les relations franco-américaines et recevra de nombreuses personnalités diplomatiques à Vert-Mont.

Julia STELL (1850-1928) est une riche héritière américaine, orpheline, née à Philadelphie, adoptée par la famille Richards, riches commerçants de Philadelphie. La jeune fille vit entre Londres et Paris et parle couramment l’anglais et le français. Elle s’implique personnellement dans de nombreuse association en faveur de l’enfance, de la santé et de la protection des femmes n’hésitant pas à donner une aide financière en toute indépendance. Pourtant son action que ce soit à Rueil ou ailleurs en France, elle ne recevra pas de récompense individuelle et sera toujours associée à son mari pour les grands honneurs. Elle sera faite chevalier de la Légion d’honneur le 17 août 1917 à l’hôpital Stell et promue officier de la Légion d’honneur en 1921.

Ils se rencontrent à Paris, en 1887, lors de l’Exposition Universelle et se marient à Londres le 22 avril 1872. Sans contrat de mariage, le couple vivra sous le régime de la séparation de biens, régime matrimonial, en vigueur dans l’état de New-York. De ce fait, chacun pourra disposer de sa fortune comme il l’entend.

Sans enfant, unis dans un même projet, ils vont se consacrer à faire le bien autour d’eux. Edward s’occupera du mécénat artistique et scientifique. Pour Julia ce sera l’aide à l’enfance et à la protection des femmes ainsi que l’éducation des filles et la santé, tout ceci dans la plus stricte discrétion.

En 1898, le couple est à la recherche d’une résidence d’été selon la mode de l’époque. Leur choix va se porter sur le domaine de Vert-Mont qu’ils acquièrent le 15 novembre 1898.

Cette date sera très importante pour le petit bourg agricole de Rueil car ils vont venir sans cesse en aide à la population et s’investir dans la vie de la commune pour développer les équipements sociaux et médicaux et de nombreuses actions de Mécénat.

Rueil leur doit :

- La construction d’un hôpital de 24 lits comprenant une salle de chirurgie.

- En 1901, ils acquièrent le terrain situé bd Magenta, « Le clos du Chat »(actuel boulevard de l’Hôpital Stell et feront construire, à leur frais, un hôpital qui ouvrira le 22 août 1903. Il prendra le nom de sa bienfaitrice Julia Stell. Et en reconnaissance la municipalité rebaptise une rue « Tuck-Stell

- Pendant la 1ère guerre mondiale, l’hôpital sera transformé en hôpital militaire sous le nom de « V R 66 « et les Tuck mettront leurs voitures à disposition pour le transport des blessés.

- En 1916 le couple Tuck transfèrent le titre de propriété au département de Seine et Oise qui, à son tour, le transfèrera à la ville de Rueil.

- En 1930, il sera réhaussé d’un étage.

- L’école ménagère (actuelle M.A.I.)

- L’achat d’un terrain pour la construction d’un groupe scolaire qui portera le nom de TUCK-STELL.

- De nombreux dons pour remeubler Malmaison (acquisition de la célèbre » table des maréchaux ou d’Austerlitz » (1929)

- L’installation de la statue de Joséphine, commandée par Napoléon III à VITAL-DUBRAY en 1867 pour l’avenue Joséphine à Paris (actuelle avenue Marceau), à l’entrée de Bois-Préau. Edward Tuck l’achète en 1927.

- Donation de Bois-Préau à l’Etat en 1926 avec une donation de 500 000 francs pour la création d’un musée napoléonien.

En parallèle ils vont continuer à embellir Vert-Mont qu’ils agrandissent. Il passera à 12 hectares. De grands travaux sont entrepris pour donner au château le confort moderne tout électrique. (Ascenseur, petite usine électrique fonctionnant au charbon). Ils seront les premiers abonnés au téléphone le « 33 Rueil ».

Le toit de « la maison » comme ils l’appellent et non » le château » sera rehaussé pour installer des chambres de domestiques dont 26 rueillois mais le personnel s’occupant de chevaux et des voitures sera anglais. Avec ce réhaussement l’esprit de « pavillon à l’italienne » voulu par Gustave d’Eichthal disparaitra pour donner une allure plus « française ». A l’’intérieur, les pièces sont meublées dans le style éclectique de l’époque et avec le mobilier du XVIIIème siècle qu’ils affectionnent et collectionnent.

Le parc est redessiné, des serres sont construites les anciens bâtiments de service sont conservés, un terrain de tennis est installé ainsi que des canalisations souterraines captant l’eau provenant de sources coulant sur son terrain.

Julia décède en 1928 à Paris et sera enterrée à Saint-Germain-en-Laye. Il finalise le projet concerté avec Julia : la donation d’une partie de ses meubles et objets XVIIIème s au Palais des Beaux-Arts Paris.

Continuant son mécénat, il financera la restauration du Trophée d’Auguste (VIème siècle av. J.-C.) à La Turbie.

Il meurt à Monte-Carlo, le 30 avril 1938 et sera inhumé auprès de sa femme à Saint-Germain-en-Laye.

Après son décès, le domaine revient à sa petite-nièce, Dorothy BRINLEY-MORGAN qui le vend après la seconde guerre mondiale) la S.C.I. Vert-Mont ayant pour gérante Mme Madame ESTINOV, universitaire et enseignante qui souhaite en faire un centre de coopération intellectuelle internationale, conforme aux volontés d’Edward Tuck.

Mais le projet n’ayant guère de succès, le domaine périclite. Un surnom lui est donné : « le château de la belle au bois dormant »

En 1992, » la Fondation TUCK » est créée à l’initiative de l’Institut Français du Pétrole (l’I.F.P.E.N.) et de l’Ecole du Pétrole (I FP School). La demeure est restaurée, le domaine de Vert-Mont est sauvé !

En 2022, l’orangerie, les écuries et la maison du cocher ont été sélectionnés par la « Mission Patrimoine » de Stéphane BERN. Ces bâtiments vont pourvoir être restaurés et retrouver leur splendeur d’origine.

La Société Historique de Rueil-Malmaison remercie vivement Madame Sylvie GOUSSET qui, tout au long de sa conférence, a retracé l’historique de ce lieu et mis en lumière ses différents propriétaires qui sont à l’origine de la création de ce beau domaine faisant partie du riche Patrimoine de Rueil-Malmaison.

Geneviève BELLOC

Sources :

-Vert-Mont, Un domaine au cœur de l’Histoire de Rueil-Malmaison 1853-1992.

Arnaud BERTHONNET & Sylvie GOUSSET- InSiglo 2012

-Edward TUCK Julia STELL, Le cœur de l’Amérique au cœur de la France

Arnaud BERTHONNET & Sylvie GOUSSET- InSiglo 2020

________________________________________________

VISITE DE DE LA BNF SITE RICHELIEU ET DE L’EXPOSITION « MOLIÈRE, LE VRAI DU FAUX »

02 décembre 2022

Notre groupe, composé d’une quinzaine de personnes, a visité, le vendredi 2 décembre 2022, l’exposition consacré à Molière à l’occasion des 400 ans de sa naissance, présentée dans le prestigieux site Richelieu rouvert en septembre 2022 après 12 ans de travaux de restauration.

La BnF-site Richelieu est située dans le Palais TUBOEUF/CHEVERNY que Mazarin occupa, d’abord en location, à partir de 1643 pour abriter ses collections et sa bibliothèque.

Devenu ministre principal de Louis XIII, il va acquérir, vers 1644, l’ensemble des terrains entre les Rues Richelieu, Colbert, Vivienne pour créer à partir de l’Hôtel Tuboeuf un véritable palais tout proche du Palais Cardinal légué par Richelieu.

En 1642, le PALAIS CARDINAL, légué par Richelieu à la Couronne, devient, en 1643, la Résidence principale de la Régente et de son jeune fils et prendra le nom de PALAIS-ROYAL.

BNF -SITE RICHELIEU

Avant la visite de l’exposition, notre guide nous fera découvrir les 2 salles de lecture du Site Richelieu et la Galerie Mazarin.

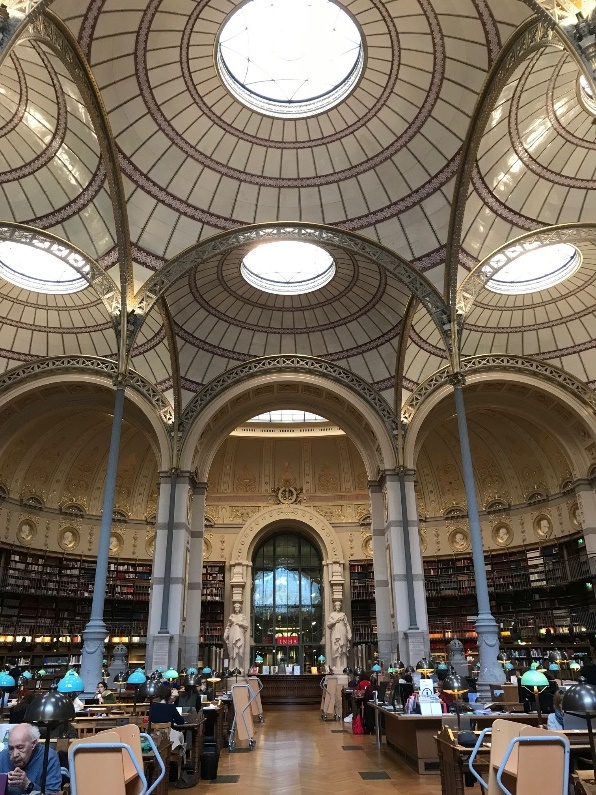

LA SALLE LABROUSTE

Elle est classée monument historique depuis 1983.

Salle de lecture

Réalisée entre 1861 et 1868, cette salle est le chef-d’œuvre de l’architecte Henri LABROUSTE qui a repris le principe d’une structure métallique expérimentée pour la bibliothèque Sainte-Geneviève dans un style différent rappelant le style byzantin. Les coupoles peuvent également évoquer les crinolines de l’époque.

Cette salle est éclairée par neuf coupoles revêtues de carreaux de faïence diffusant partout une lumière uniforme.

Au-dessus-des rayonnages, le peintre Alexandre DEGROFFE a réalisé des peintures murales représentant une nature verdoyante procurant une sensation de calme et de détente.

Au fond de la salle, deux grandes cariatides du sculpteur Joseph PERRAUD, donnent accès au « magasin central » des imprimés, créé en 1865.

Principale salle de lecture, elle est réservée aux chercheurs et les visiteurs n’y auront plus accès à compter de 2023.

bibliothèque Labrouste détail d_une peinture

bibliothèque Labrouste détail des coupoles

LA SALLE OVALE

Surnommée ‘Le paradis ovale », cette salle a été conçue en 1897 par l’architecte Jean-Louis PASCAL et sera terminée par son successeur Alfred RECOURS en 1932 et inaugurée en 1936.

la salle ovale

Comme LABROUSTE, PASCAL s’inspire des salles de lecture anglaises comme celles d’Oxford, Liverpool et du British Museum.

Ses dimensions sont impressionnantes.

De forme elliptique avec un grand axe de 43,40 m et un axe mineur de 3280 m, ce plan permet une optimisation de l’espace. Sa hauteur de 18 m est surmontée d’une verrière centrale qui donne un éclairage naturel maximum. Pascal a créé un vide central d’un seul tenant, soutenu par 16 paires de colonnes cannelées en fonte à chapiteaux ioniques. Sous la verrière, 16 oculi vitrés entourés de mosaïques.

Depuis 2022, la salle est ouverte à tous en accès libre. Elle offre plus de 20 000 volumes sur les thèmes d’Histoire des Arts et du Patrimoine mais aussi des bandes dessinées et propose 160 places de lecture.

LE MUSEE DE LA BNF- SITE RIVOLI

Il accueille depuis Louis XI les collections des Rois de France dans plusieurs salles.

GALERIE MAZARIN

galerie Mazarin

C’est l’un des vestiges du palais Mazarin. Elle était dédiée, initialement, à présenter sa riche collection personnelle. C’est un rare exemple de galerie baroque conservée en France.

Longue de 45,55 m, large de 8, 20m sur 9,20 m de hauteur, elle possède une voûte peinte à fresque en 1645 par Giovanni Francesco ROMANELLI sur 280 m2.

L’on peut y contempler :

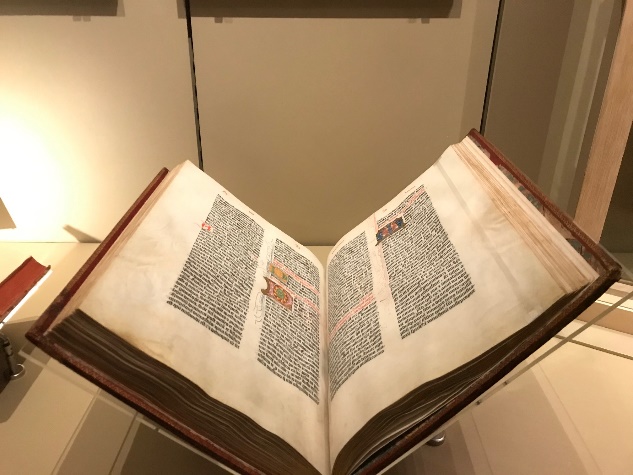

Le trône de Dagobert, la bible de Gutenberg, l’échiquier de Charlemagne, le manuscrit de « Don Giovanni » de Mozart ainsi que d’autres objets ou documents rares.

le trône de Dagobert

la Bible de Gutenberg

EXPOSITION MOLIÈRE, LE VRAI DU FAUX

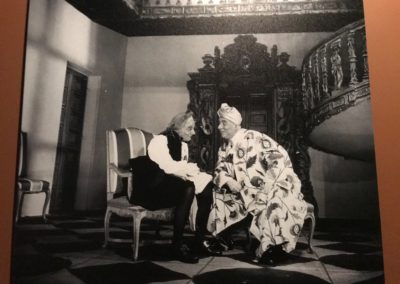

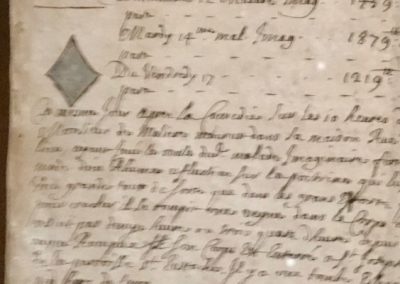

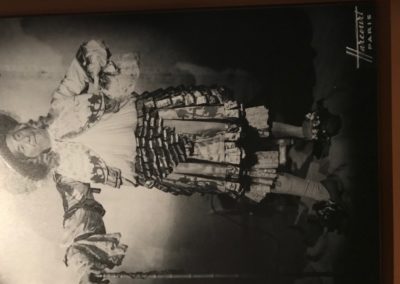

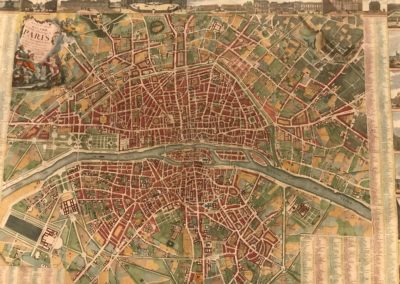

À l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Molière, cette exposition présente un ensemble exceptionnel d’œuvres d’art, de pièces d’archives, d’éditions originales, de maquettes de décors, de costumes provenant des collections de BnF et de la Comédie Française.

Elle met en valeur la force du théâtre de Molière, dont les œuvres, par leurs thématiques sont encore d’actualité de nos jours

Très intéressante visite. Nous avons apprécié l’exposition sur Molière, découvert une partie du bâtiment historique qui abrite des trésors et admiré les éléments d’architecture moderne qui y ont été intégrés, avec réussite, lors de la restauration.

-

Détail plafond avec le M de Mazarin

-

Détail plafond de la Galerie de Mazarin -XVIIeme s

-

Détail porte de la salle des archives

-

Globe céleste de V. Coronelli- 1693

-

-

-

-

-

-

-

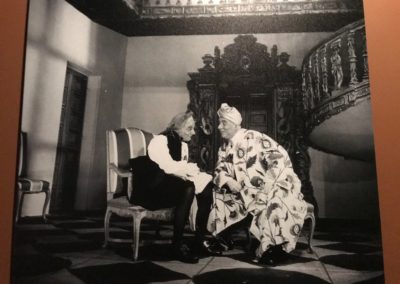

Louis Seigner sur scène

-

Molière en Harpagon dans l'Avare- dessin à la sanguine- XVIIIème s.

-

Molière honoré par Louis XIV- J.-F. Garneray-1824

-

Moliere regardant tous ses personnages de pièces

-

Montre oignon de Molière

-

Page du registe de de La Grange. Le losange noir indique le jour de la mort de Molière

-

Photo de Raimu dans le rôle de M. Jourdain-1944

-

Plan de Paris- XVIIème s.

-

Portrait de Molière par Mignard dans le rôle de César- 1658

-

Signature de Molière avec 2 l -en haut à droite

-

Sphère armillaire géocentrée- vers 1700

-

Tableau donné par l'Empereur Napoléon III

Geneviève BELLOC– déc. 2022.

Sources : Visite avec notre guide

La Bibliothèque nationale de France- Site Richelieu- Editions du Patrimoine- juillet 2022

________________________________________________

EXPOSITION EUGÈNE DE BEAUHARNAIS,

UN PRINCE EUROPÉEN

19 octobre 2022

Le 19 octobre 2022, visite exceptionnelle pour la Société Historique de Rueil-Malmaison de cette superbe exposition organisée par la Réunion des musées nationaux-Grand Palais et le musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, commentée par Madame Élisabeth CAUDE, Commissaire générale de l’exposition, conservatrice générale du patrimoine, directrice des musées nationaux des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, de l’île d’Aix et de la maison Bonaparte à Ajaccio.

A travers le parcours de l’exposition, Madame CAUDE nous a fait découvrir la vie méconnue d’Eugène de Beauharnais, fils adoptif de Napoléon qui a été au service de la carrière de Bonaparte puis de l’Empereur et du pouvoir impérial en tant que vice-roi d’Italie, au service de sa famille en épousant la princesse Auguste Amélie de Bavière, issue d’une des plus anciennes lignées européennes. Mariage heureux qui donnera naissance à 5 enfants.

Devenu Prince français en février 1805, vice-roi d’Italie en juin de la même année, le prince Eugène et son épouse se retireront en Bavière à la chute de l’Empire.

Ce sera une nouvelle étape de leur vie. Par le roi Maximilien 1er Joseph de Bavière, ils seront faits duc et duchesse de Leuchtenberg en 1817 et s’installeront dans le palais du même nom à Munich. La même année, Eugène Napoléon sera fait prince d’Eichstätt.

Il décède à Munich, le 21 février 1824 et sera inhumé en l’église Saint-Michel. Sur son cénotaphe est inscrit « HONNEUR & FIDELITE »

Cette exposition, riche de plus 150 œuvres, prêts prestigieux de collections publiques et privées, nous montre sa passion pour les arts, pour les sciences ainsi que son sens de gestion tout au long d’une vie d’honneur et de droiture.

GB /OCT.2022

-

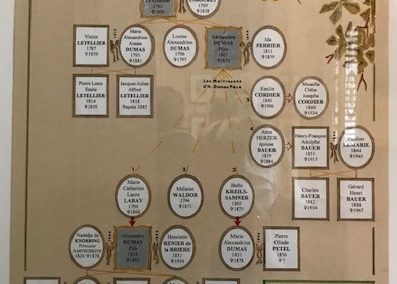

Une partie du groupe devant l’arbre généalogique d’Eugène de Beauharnais

-

-Console de F.-H-G DESMALTER, bronzes de P-F FEUCHERE (1803) Ambassade d’Allemagne, Hôtel de Beauharnais- Salon de Musique. -Paire de vase d’albâtre à figures et ornements étrusques italiens (1805) - Ambassade d’Allemagne- Hôtel de Beauharnais- Salon « cerise ». -Pendule « Le Harpiste » ou « Polymnie », Paris 1802-1805, marbre, bronze doré, marqué REVEL sur le cadran- Ambassade d’Allemagne- Hôtel de Beauharnais, Salon « vert ». -Bergère de F.H.G. DESMALTER (1803-1805) - Ambassade d’Allemagne, Hôtel de Beauharnais.

-

Le groupe écoutant les explications de Mme CAUDE

-

Le groupe toujours très attentif

-

Le vice-roi Eugène de Beauharnais - F. GERARD (1810-1811) - Stockholm, Palais Royal, Oscar II Foundation

-

Eugène de Beauharnais, en habit de petit uniforme de général de division F. GERARD- entre 1802-1804- Munich. - Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau- Donation, prince et princesse Napoléon.

-

Détail boiserie mur, château de Bois-Préau

-

Devant le tableau de F-G. MENAGEOT représentant le mariage du prince Eugène de Beauharnais et de la princesse Auguste-Amélie de Bavière à Munich, le 13 janvier 1806- Versailles, Château de Versailles.

-

La vice-reine Auguste-Amélie de Bavière- F. GERARD (1810-1811) - Stockholm, Palais Royal, Oscar II Foundation

-

Napoléon 1er en « petit habillement » de roi d’Italie (1805) - Ile d’Aix, Musée Napoléon. Andrea APPIANI.

-

Contrat de mariage entre Eugène Napoléon, vice-roi d’Italie et la princesse Auguste-Amélie de Bavière (1806) - Paris, Archives nationales.

-

Commode (une paire) vers 1810- Munich, Residenz

-

Détail d’un bronze de la commode

-

Détail d’un linteau de porte du château de Bois-Préau.

-

Détail d’un dossier de fauteuil avec les lettres « N et E » entrelacées d’Eugène Napoléon- Luigi ZUCCO, Milan (1811).

-

Sabre donné par la ville de Milan au prince Eugène (1805). Le fourreau porte la mention : « Dieu me l’a donnée, gare à qui la touche ».

-

Eugène de Beauharnais, vice-roi d’Italie (1809) - Buste en marbre de Giovanni Batista COMOLLI -Versailles, Château de Versailles.

-

Joséphine de Suède, à l’âge de 17 ans, fille aînée du prince Eugène et d’Auguste Amélie qui épousa l’héritier de la couronne suédoise -Joseph STIELER (1823) - Stockholm, Gustave V foundation.

-

Bercelonnette offerte par la ville de Milan, en 1807, à Joséphine de Beauharnais, fille aînée du Prince Eugène- Rueil-Malmaison, musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau. Les trois enfants aînés d’Eugène de Beauharnais et d’Auguste Amélie, en angelots (Joséphine, Eugénie et Auguste) - Giuseppe MAZZOLA, d’après Joseph Karl STIELER- Saleinstein, Napoleonmuseum, Arenenberg.

-

Insigne de l’Ordre de la Couronne de fer, enrichi de diamants, attribué à Eugène Beauharnais. France entre 1806-1814-Paris, musée de la Légion d’honneur.

-

Diadème Leuchtenberg transformable en broche et parure de cheveux, or, argent, diamants et émeraudes- J.B. FOSSIN, Paris, Collection Chaumet.

-

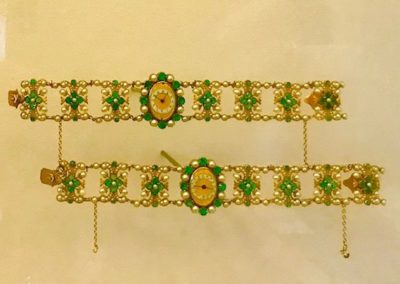

Paire de bracelets-montres d’Auguste Amélie de Bavière (1811)- François-Régnault NITOT, Collection Chaumet.

-

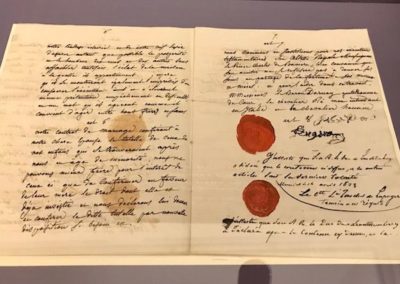

Testament d’Eugène, 18 mars 1823, manuscrit relié- Munich, BayHSta, BayHSta famillienarch Leuchtenberg.

________________________________________________

VISITE DU CHÂTEAU DE MONTE-CRISTO

15 octobre 2020

-

Portrait d'Alexandre Dumas par A.Lelèvre

-

Buste d'Alexandre Dumas en marbre blanc

-

Notre groupe

-

Alexandre Dumas Fils - Pastel d'Antoine Jubien 1869

-

-

-

-

-

-

Le salon Mauresque

-

Les 4 Mousquetaires

-

Papier bleu sur lequel A. Dumas écrivait ses romans

-

La salle à manger

-

Le bureau où A. Dumas écrivait

-

-

-

Château d'If

-

-

Le château de Monte-Cristo

-

Le château d'If. bureau d'Alexandre Dumas

Le jeudi 15 Octobre 2020, a eu lieu la visite du château de Monte-Cristo.

Notre groupe, composé de 9 personnes (masquées), en compagnie d’un guide, a découvert le « petit paradis », sorti de l’imagination, d’Alexandre Dumas.

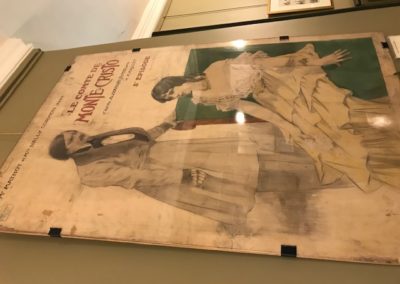

En 1844, Alexandre Dumas est au sommet de sa gloire et, après le succès des « Trois Mousquetaires » et du « Comte de Monte-Cristo », parus dans la Presse sous forme de feuilletons, il cherche un lieu calme pour travailler à ses futurs romans.

À cette époque, il réside à Saint-Germain-en-Laye. Séduit par le paysage des bords de Seine, il acquiert, en 1846, une parcelle située sur les coteaux de Port-Marly.

Il engage l’architecte, Hippolyte Durand pour réaliser le château de ses rêves, de style Renaissance, qui fera face à un minuscule château gothique entouré d’eau : »le Château d’If» situé sur le haut du domaine. pour en faire son cabinet de travail et son refuge. Tout autour, un parc à l’anglaise de 9 ha avec cascades, rocailles ,planté d’arbres de différentes essences qu’il peuplera de chats, chiens, singes, perroquets.

Le 25 juillet 1847, il pend la crémaillère en présence de 600 personnes et dans ce lieu extraordinaire, il va mener grand train de vie, accueillant ses nombreuses conquêtes féminines, organisant des repas gastronomiques qu’il réalise lui-même.

Profitant de son hospitalité, amis et inconnus séjourneront au château. Mais, en 1848, de nombreux créanciers le poursuivent. Il devra vendre la propriété à un prix très modique puis partira en Belgique en 1851.

Par la suite, différents propriétaires vont se succéder et, peu à peu, le château tombera en ruine.

Dans les années 1960, un projet de 400 logements se profile et le château menace d’être détruit.

L’ensemble sera sauvé de la spéculation immobilière grâce au Syndicat Intercommunal de 3 communes : Port-Marly, Marly-le-Roi, Le Pecq et à la Société des Amis d’Alexandre Dumas, créée par Alain Decaux.

DESCRIPTIF DU CHÂTEAU DE MONTE-CRISTO

Les tourelles portent les initiales d’Alexandre Dumas et sur le fronton figure le blason à 3 aigles de la Famille Davy de la Paillèterie dont est issu A. Dumas *. En dessous est inscrite sa devise personnelle : « J’aime qui m’aime ».

Les façades sont ornées de décors floraux, angelots, instruments de musique et, au-dessus de chaque fenêtres du rez -de- chaussée, sont placés dans des médaillons, les portraits sculptés de grands auteurs dramatiques : Homère au centre, Dante, Goethe, Shakespeare, Chateaubriand….

Au-dessus, de l’entrée principale trône son portrait sculpté.

*Alexandre Dumas (1802- 1870) est né à Villers-Cotterêts et décédé près de Neuville-lès-Dieppe (Seine-Maritime).Son grand-père, ,le marquis Antoine-Alexandre Davy de la Paillèterie, propriétaire d’une plantation à Saint-Domingue a eu un fils d’une de ses esclaves noires , Marie Cesette « du Mas » : Thomas-Alexandre, Général de Division, qui, n’ayant pu s’enrôler sous le nom de Davy de la Paillèterie avait emprunté le nom de sa mère « du Mas ».

L’origine du nom de l’écrivain vient donc de sa grand-mère.

Le rez-de chaussée se compose d’un vestibule, deux salons et d’une salle à manger décorés de nombreux portraits, gravures, souvenirs personnels.

Au premier étage, 2 autres pièces (autrefois chambre et bibliothèque) et le fameux salon mauresque exécuté par des artisans tunisiens, attachés au Bey de Tunis, que Dumas avait ramenés de l’un de ses nombreux voyages. Il a été restauré en 1985 avec les dons du roi Hassan II, grand admirateur d’Alexandre Dumas.

LE CHÂTEAU D’IF

C’est un bâtiment néo-classique, entouré d’eau, qui surplombe la colline et offre une magnifique vue sur le château en contre-bas. Sur la façade sont inscrits les noms de ses nombreux ouvrages. L’on y accède par un petit pont en bois.

Ce bâtiment ne se visite pas. Derrière une vitre l’on aperçoit la pièce et sa table de travail.

L’ILE DE « MONTE-CRISTO »

« Monte-Cristo » est une petite île italienne de 10 km2, située à 60 km au sud de l’île d’Elbe. Très escarpée elle est dominée par un massif granitique de 645 m.

Dumas découvre cette île en compagnie du prince -Napoléon, fils du Prince Jérôme Bonaparte, au cours d’un voyage-pèlerinage à l’île d’Elbe. Alors qu’ils s’apprêtent à débarquer l’un des marins les informe que toute personne, ayant abordé sur cette île, doit subir une quarantaine de 6 jours de retour sur la terre ferme…

Du coup, les voyageurs renoncent à descendre mais Dumas propose de faire le tour de l’île dans leur embarcation. « À quoi cela nous servira-t-il ? » demanda le prince-Napoléon.

« À donner, en mémoire de ce voyage que j’ai eu l’honneur d’accomplir avec vous, le titre de « l’Ile de Monte-Cristo » à quelque roman que j’écrirai plus tard » répond Dumas.

Il tiendra parole mais son roman s’appellera « Le Comte de Monte-Cristo »

G.B.

Sources :

Site château de Monte-Cristo

Alexandre Dumas, 2 siècles de littérature vivante

__________________________________________________________________________________________________________

EXPOSITION COURTAULD

5 avril 2019

Samuel Courtauld descend d’une famille d’entrepreneurs huguenots, originaire de l’Ile d’Oléron. En raison des persécutions dues à la révocation de l’Edit de Nantes qui font rage en France, les Courtauld émigrent à Londres à la fin du XVIIème siècle. Ses ancêtres deviennent orfèvres puis se tournent vers la fabrication de la soie à la fin du XVIIIème siècle.

Au début du XXème siècle, la famille augmente sa fortune avec l’invention de la viscose appelée aussi « soie artificielle » et se transforme en l’un des plus grands fabricants textile au monde. En 1921, Samuel Courtauld est Président de la Courtauld Ltd. C’est la période de la plus grande expansion de la Société

Grâce à ces gains, Samuel Courtauld, commence une collection privée. Philanthrope et mécène, ce francophile se constitue, en moins de dix ans, l’une des plus belles collections d’art impressionniste et joue un rôle décisif dans la reconnaissance du courant Impressionniste au Royaume-Uni. Au rythme de séjours réguliers à Paris, Samuel Courtauld accumule les toiles de Maîtres.

Il créé l’Institut Courtauld pour partager sa collection avec le Grand Public. Parmi ses œuvres celles de la période 1860-1900.

Dans son testament, il lègue un grand ensemble de chefs-d’œuvre à l’Institut Courtauld

La visite de l’exposition se déroule dans un parcours historique. Cent dix chefs-d’œuvre sont exposés.

Seurat : 14 œuvres, dont «Jeune femme se poudrant »(1889), « Le pont de Courbevoie »(1886)

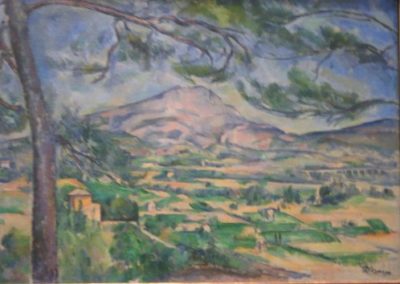

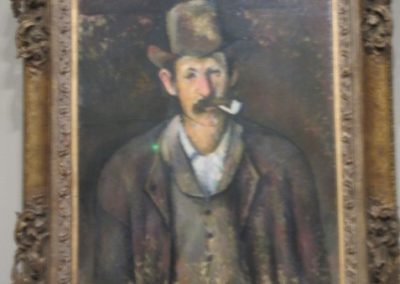

Cézanne : 10 peintures et 3 dessins dont « La montagne Ste Victoire au grand pin », « Les joueurs de cartes » C’est la plus grande collection de Cézanne au Royaume-Uni.

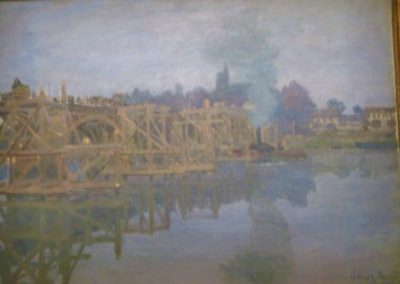

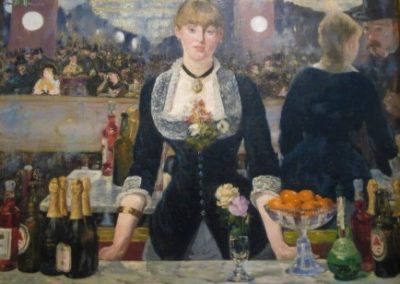

Manet : « Un bar aux Folies-Bergères » (1882)

Monet : « Effet d’Automne à Argenteuil (1873), « La gare St Lazare »(1877), » Antibes » (1888), « Vase de fleurs » (1881)

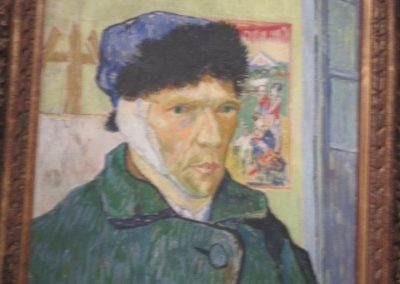

Van Gogh : » Autoportrait à l’oreille bandée » (1889), « Pêchers en fleurs » (1889), « Champ de blé avec cyprès »(1889)

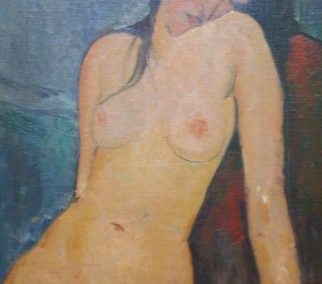

Modigliani : « Nu féminin » (1916)

Gauguin : » Nevermore » (1897)

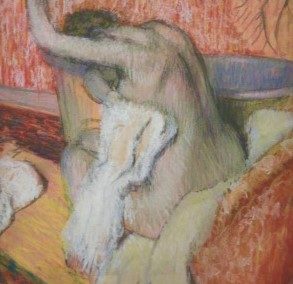

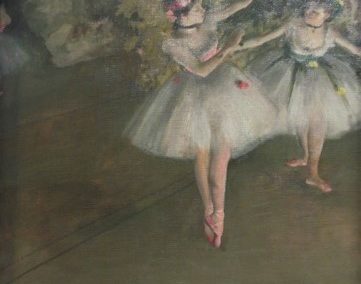

Degas : »Deux danseuses en scène » (1874)- Après le bain, femme se séchant »

Renoir : » La loge « (1874), Le printemps, Chatou »(1873), « La Yole », (1875)

Toulouse-Lautrec : »Jane Avril à l’entrée du Moulin Rouge »(1892),

Turner : 10 aquarelles de J.M.W. Turner

Très belle exposition qui nous a permis d’admirer cette riche collection d’œuvres mondialement connues et qui n’avaient pas été exposées à Paris depuis 60 ans.

G.B.

Avril 2019

Sources : Fondation Vuitton

__________________________________________________

VISITE DU PALAIS DE COMPIEGNE ET DE LA CLAIRIERE DE L’ARMISTICE

16 NOVEMBRE 2018

C’est sous un ciel gris et un trajet dans le brouillard que notre groupe, composé de 22 personnes, arrive à Compiègne vers 10h, ville située sur les bords de l’Oise à la lisière d’une belle forêt.

La journée se déroulera en 2 parties :

Matin : visite des grands Appartements et du Musée de la Voiture

Après-midi : La Clairière de l’Armistice et de son Musée-Mémorial de l’Armistice.

Notre guide nous accueille et, avant la visite, nous donne un bref historique des lieux au pied de l’escalier d’Apollon :

- En 1751, Louis XV ordonne de reconstruire le château érigé par Charles V .Il retient le projet d’A-J. Gabriel. L’ampleur du chantier ajouté à des problèmes financiers expliquent que les travaux ne se termineront qu’en 1788 sous le règne de Louis XVI

- En 1770 le Futur Louis XVI y rencontra sa fiancée l’archiduchesse Marie-Antoinette.

- Après la Révolution et le saccage du château, Napoléon 1err ordonne, en 1807, la

- remise en état. Il y accueillera sa fiancée, l’archiduchesse Marie-Louise.

- Sous la Restauration, Louis XVIII y séjourna pour préparer son entrée à Paris.

- Durant la Monarchie de Juillet Louis-Philippe fait aménager le Petit Théâtre pour le mariage de sa fille en 1832 avec Léopold 1er, roi des Belges.

- En 1856, Napoléon III, marié à Eugénie de Montijo, y organise les premières » Séries » jusqu’en 1869.

- En 1901, le Palais accueillera le Tsar Nicolas II en visite officielle en France

- En 1927, le Palais deviendra un Musée National

Appartements de Marie-Antoinette ; Aménagés à la veille de la Révolution, elle ne les occupera jamais. Le salon de jeu conserve l’ameublement authentique, (commodes, appliques, chenets). Sous Napoléon ces appartements seront réservés à l’accueil d’un souverain étranger.

Grand Appartement du Roi et des Empereurs : Successeurs de Louis XV et Louis XVI, Napoléon 1er et surtout Napoléon III laisseront leur empreinte :

la salle à manger de l’Empereur à décor 1er Empire et dont les portes sont surmontées de superbes « grisailles » de P.-J. Sauvage, le mobilier est signé Jacob.

le salon des cartes de la Forêt de Compiègne servait à Louis XV pour organiser les chasse à courre.

Le Salon de Réception, ancienne chambre à coucher de Louis XVI, où se passaient les soirées sous le second Empire. De cette pièce la vue s’étend jusqu’à 4 km. Cette perspective fut voulue par Napoléon 1er pour Marie-Louise.

La salle du Conseil par son décor est un hymne à la gloire de la Dynastie des Bourbons et à ses victoires militaires

la chambre de Napoléon 1er, ancien cabinet de poudre de Louis XVI, avec son mobilier Empire de Jacob-Desmalter et ses soieries pourpres ornés des attributs de puissance. Le plafond peint par Girodet, Redouté a été détruit lors de l’incendie de 1919.

La bibliothèque de style Empire avec ses meubles d’acajou de Jacob-Desmalter, les sièges sont recouverts de soie verte, le bureau mécanique de Napoléon 1er est en loupe d’orme et le plafond peint par Girodet.

Le Grand appartement de l’Impératrice, initialement destiné à Marie-Antoinette qui ne l’occupa jamais, il fut habité par l’impératrice Marie-Louise et l’Impératrice Eugénie.

La chambre de l’Impératrice est composé d’un bel ensemble mobilier du 1er Empire ainsi que la salle à manger.

La Galerie des tableaux est ornée de tapisseries des Gobelins de la série des « Chasses de Louis XV »d’après Oudry.

La Galerie de Bal, aménagée pour le mariage de Napoléon 1er avec Marie-Louise est longue de 39 m et large de 13 m est décorée de scènes mythologiques par Girodet.

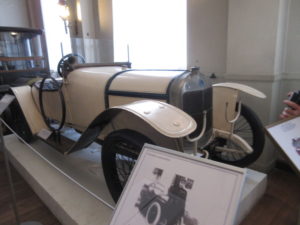

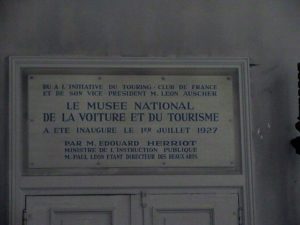

LE MUSEE DE LA VOITURE

Il fut créé en 1927 par le Touring Club de France.

La Salle des Carrosses ne conserve aucun carrosse authentique des équipages royaux qui furent détruits à la Révolution.

Le Grand Hall (ancienne cour des cuisines, couverte d’une verrière) comporte une cinquantaine de berlines et voitures. Dans une autre salle l’on peut voir la berline du Prince Impérial lorsqu’il était enfant et la Torpédo Sigma-Ballot de Guynemer et la « Jamais Contente » de 1899 qui atteint la vitesse de 100km/h.

La collection des cycles étant fermée n’a pu être visitée.

Après un succulent déjeuner à l’Auberge du Mont ST Pierre situé en pleine forêt de Compiègne, nous nous dirigeons vers la Clairière de l’Armistice.

Avant d’y arriver l’on découvre sur la route, le monument dédié aux libérateurs de l’Alsace-Lorraine d’E. Brandt.

À partir de ce monument, une large allée conduit à la clairière de 100 m de diamètre environ.

LA CLAIRIERE

À l’époque, à cet endroit de la forêt, bien caché par des futaies existait un épi de voies.

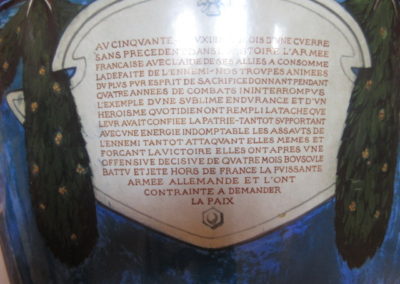

Actuellement c’est un grand espace circulaire entouré de sapins symbolisant les poilus. Les rails ont été conservés et des dalles marquent l’emplacement des 2 wagons (celui des Maréchal Foch et des Plénipotentiaires allemands). Au centre, une grande dalle porte l’inscription : « Ici le 11 novembre 1918 succomba le criminel orgueil de l’Empire allemand vaincu par les peuples libres qu’il prétendait asservir ». Cette dalle a été démantelée en 1940 par les nazis puis expédiée à Berlin. Elle a été réinstallée à la fin de la guerre 39-45.

Le 11 novembre 2018, une nouvelle dalle a été apposée à côté. Elle porte l’inscription suivante :

« A l’occasion du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République Française et Madame Angela Merkel, Chancelière de la République Fédérale d’Allemagne, ont réaffirmé la valeur de la réconciliation franco-allemande au service de l’Europe et de la paix »

LE MUSEE : En 1950, ouverture d’un musée reconstruit à l’identique grâce à H. Fleming, un riche américain. Le wagon est également reconstitué grâce à lui. Une voiture d’une même série remplace le wagon historique. Les objets authentiques sauvés du pillage par le Conservateur de l’époque ayant servis aux délégués ont été disposés à l’identique. Réouvert en mars 2018, le Mémorial de l’Armistice, propose une nouvelle scénographie pour le wagon et l’historique de la Clairière de l’Armistice.

LE WAGON C’est dans le wagon du Marechal Foch, un wagon-restaurant appartenant à la Compagnie Internationale des Wagons-lits, réquisitionné par l’Armée française en septembre 1918, qu’à 5h15 l’Armistice fut signée dans cet endroit discret, proche de Paris, afin de ne pas humilier la délégation allemande.

Le wagon de l’Armistice fut exposé de 1921 à 1927 dans la Cour des Invalides puis transporté dans la clairière. Il sera restauré grâce à H. Fleming qui finance également l’abri du Musée. Le 20 juin 1940, les blindés allemands arrivent à Rethondes. Le 21 juin la délégation française est reçue par Hitler, qui, pour humilier la délégation française impose de signer l’Armistice dans le même wagon, replacé dans la position de 1918.

Il fut ensuite transporté à Berlin comme trophée. En 1945, il sera détruit accidentellement dans un camp de prisonniers en forêt de Thuringe.

La 1ère salle relate les causes de la Grande Guerre et la Mobilisation. Vitrines de Casques et képis ainsi qu’une affiche de Mobilisation Générale sont exposés. Une cuirasse rappelle le rôle de la cavalerie avant 1915.

La Rotonde est une salle où l’on peut voir des vitrines contenant l’armement individuel (grenades, fusils, etc ) des objets façonnés par les poilus ainsi que leurs objets personnels. Au mur des cartes de plusieurs batailles et des vues stéréoscopiques de la 1ère guerre mondiale. Sur le côté de la pièce, la crypte, où sont gravés les noms des plus importantes batailles avec la vasque qui recueille la flamme du Souvenir.

La salle du 11 novembre 5h15 : Un tableau raconte l’histoire d’Augustin Trébuchon tué au combat à 10h45.

La Salle de l’Armistice 1918 où l’on peut voir des documents expliquant les évènements qui ont précédé la signature de l’Armistice, une maquette du wagon de l’Armistice, photos des deux trains dans la Clairière et de la Délégation après la signature avec le Maréchal Foch avec son porte-documents.

La salle du Traité de Versailles : vitrines avec les plumes ayant servi à la signature

Une autre salle explique le lien entre la 1ère et la 2ème guerre mondiale, suivie de la salle de la Bataille de France.

La salle Armistice 1940 : retrace les préparatifs des 19 et 20 juin, la visite d’Hitler le 21 juin, le départ du wagon vers l’Allemagne et la destruction de l’abri musée et de la clairière. Des restes du wagon sont exposés

La salle de la Clairière de 1945 à nos jours : Une frise explique la reconstruction de la clairière et l’installation du wagon en remplacement du wagon du Maréchal Foch. Une vitrine présente un livre d’Or ouvert en 1927. Il a été clôturé le 10 novembre 2018 par le Président Macron et la Chancelière Angela Merkel qui ont apposés leurs signatures sous un texte identique à celui de la nouvelle plaque commémorative.

Journée très intéressante qui nous a replongés dans différentes périodes de l’Histoire allant des fastes des Premier et Second Empires à celle, plus émouvante, de la Clairière de l’Armistice, de son Musée. Ces derniers lieux visités gardaient la trace de la récente commémoration du centenaire de l’Armistice de 1918.

G.B.

SOURCES :

Palais de Compiègne RMNF

Mémorial de l’Armistice

__________________________________________________

CONFERENCE PAUL CLAUDEL

« Paul Claudel, itinéraire d’un poète diplomate pendant la 1ère guerre mondiale »

Par Pascal LECROART

Dimanche 18 novembre 2018

C’est en présence d’une centaine de personnes réunies dans la Salle des Mariages de l’ancienne Mairie, que M. LECROART, professeur de Littérature française à l’Université de Franche-Comté, auteur de nombreux ouvrages sur Paul Claudel, nous a parlé du parcours poétique et diplomatique de Paul Claudel durant la 1ère Guerre mondiale.

C’est en présence d’une centaine de personnes réunies dans la Salle des Mariages de l’ancienne Mairie, que M. LECROART, professeur de Littérature française à l’Université de Franche-Comté, auteur de nombreux ouvrages sur Paul Claudel, nous a parlé du parcours poétique et diplomatique de Paul Claudel durant la 1ère Guerre mondiale.

Paul Claudel, naît en 1868, dans une famille bourgeoise.

En 1882, la famille Claudel déménage à Paris pour que Camille, sa sœur, puisse travailler dans l’atelier du sculpteur Colarossi. Claudel suit alors de brillantes études et se passionne pour la littérature. Il est très influencé par Rimbaud et sera marqué par la foi catholique dont il reçoit la révélation un jour de Noël à Notre-Dame.

Il écrit son premier drame « Tête d’Or »

Sorti premier au Concours des Affaires étrangères, il entame une carrière de diplomate.

Il séjourne en Chine, Japon, Syrie, Palestine, Hong-Kong et puise dans ces voyages une grande inspiration poétique. Il se lie d’amitié avec Philippe et Hélène Berthelot.

En 1906, il épouse Reine- Sainte-Marie- Perrin et part pour la Chine.

En 1913, en poste à Hambourg, la représentation de « l’Annonce faite à Marie » est donnée en allemand. Le 3 août 1914, il quittera l’Allemagne « sous les huées et crachats de la foule ».

Il suit le Ministère à Bordeaux. En 1915, il écrira « La nuit de Noël » et partira en 1917 pour le Brésil en tant que Ministre plénipotentiaire sans sa famille et accompagné de son secrétaire, Darius Milhaud. Il y jouera un rôle déterminant en vue de l’achat de denrées dont son pays a besoin.

Paul Claudel donnait une signification spirituelle à la guerre. Lors d’une tournée sud-américaine des ballets russes, Claudel est subjugué par la représentation de « L’après-midi d’un Faune ». Il pense alors à un projet de ballet et en parle à Nijinski qu’il ne sait pas malade.

Aidé de son secrétaire et de la femme d’un diplomate britannique, Audrey Parr, qui possède des dons de dessin, il conçoit entre 1917 et 1918, le ballet « L’Homme et son désir ».

Nijinski n’étant plus en état de danser à cause de sa maladie, Claudel fait alors appel à la troupe des ballets suédois.

Après 1918 il est envoyé en qualité d’Ambassadeur au Japon où il écrira « Le soulier de satin », puis à Washington et Bruxelles.

Paul Claudel composa une œuvre considérable tout en exerçant le plus sérieusement son métier d’Ambassadeur.

Ce fut une très intéressante conférence qui nous a permis de d’approfondir notre connaissance sur cet auteur.

__________________________________________________

VISITE DE LA MANUFACTURE DE SEVRES

ET DE SES ATELIERS

11 octobre 2018

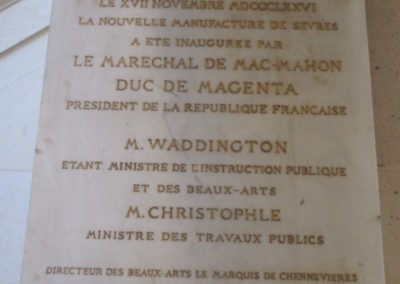

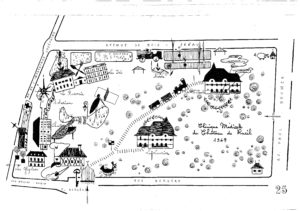

Dans l’imposant bâtiment construit en bord de Seine et inauguré en 1876 par le Maréchal Mac- Mahon, se perpétue une tradition française vieille de 3 siècles.

Grâce à notre guide, notre groupe composée d’une quinzaine de personnes va découvrir les différentes étapes de la fabrication de cette prestigieuse porcelaine.

Définition de la Céramique : Mot d’origine grecque ; keramos qui signifie » argile »

LE MOULIN : kaolin, quartz et feldspath sont malaxés avec de l’eau de pluie.

Lorsque la pâte est souple, elle est tournée.

De forme liquide, elle est appelée barbotine et amenée dans de grands tonneaux jusqu’à l’atelier de grand ou petit coulage et sera ensuite coulée dans des moules.

ATELIER DE TOURNAGE (pour la pâte souple)

Devant de grandes fenêtres, le tourneur est penché sur la pâte. Avec ses mains, il serre écrase, pince pour transformer la masse.

Mis à part le tour électrique, les gestes pratiqués sont identiques depuis 3 siècles.

LA CUISSON : Chaque pièce subit plusieurs cuissons. La plus élevée atteint 1300°. Les 6 anciens fours ronds en briques, conservés, datent du XIXème siècle. Celui du grand feu, haut de 10 m,, ne fonctionne que tous les 10 ans avec du bois de bouleau car cette essence produit peu de cendres.

LA COULEUR

Les ateliers sont exposés au nord afin que le soleil ne gêne pas les peintres. Ils appliquent sur la pièce un calque troué à l’aiguille puis passent dessus avec un épais pinceau de fusain pour que le croquis à reproduire apparaisse et puisse être peint.

LE BRUNISSAGE

Pour certaines pièces où il faut redonner brillance et éclat à l’or, il faut écraser les motifs à l’aide d’une pierre d’agate ou d’hématite.

L’or provient d’un lingot 24 carats dissous dans de l’acide chlorhydrique.(esprit de sel)

Intéressante visite de cette dernière Manufacture publique du Monde où 200 employés dont 150 céramistes y travaillent. La pratique se transmet sur place par les aînés aux apprentis. Ils réalisent aussi bien des pièces identiques à celles du XVIIIème siècle que celles dessinées par de grands artistes contemporains comme Zao Wouki, Louise Bourgeois etc….

Le Musée National de la Céramique conserve une collection d’environ 50 000 œuvres de toutes les époques et des pays.

La Boutique d’exposition est située 4 place André Malraux 75001 PARIS

G.B. Octobre 2018

-

Vase Sèvres 1815- Arrivée à Paris des œuvres rapportées par l'Armée d'Italie

-

Vase Neptune 1867

-

Vase de Sèvres célébrant l'Armistice de 1918

-

vase de l'Armistice - détail

-

vase de l'Armistice - détail

-

Vase couleur bleu de Sèvres

-

Torchère de Carrier-Belleuze-Sèvres 1883

-

Statue de Bernard Palissy

-

Statue de Bernard Palissy- détail

-

Plaque inauguration de la Nouvelle Manufacture de Sèvres en 1876

-

Pendant la visite des ateliers

-

Napoléon et Joséphine- Tasse à chocolat peintes par Isabey en 1803 et 1806-Manufacture Impériale de Sèvres

-

Maquette d'un four à 2 étages

-

Manufacture de Sèvres- façade intérieure

-

Manufacture de Sèvres - Façade principale

-

Les outils

-

Les différents Bleus de Sèvres obtenus à partir d'oxyde de cobalt

-

Le groupe SHRM

-

Le groupe SHRM avant la visite

-

Le groupe écoute les explications

-

Le brunissage-détail

-

Le brunissage

-

Le brunissage- Les outils à bout d’agate et d'hématite

-

Fours -L'un des 6 grands fours à bois du XIXème siècle

-

Fours-Les fours version moderne

-

Fours -Le 2ème étage d'un four

-

Époque Napoléonienne

-

Époque Napoléonienne

-

Dans l'atelier

-

Dans l'atelier- Pièces prêtes à être décorées

-

Avec notre guide

-

Assiettes modernes de Sèvres

-

Assiette motif Pimprenelle d'un des services du Palais de l'Élysée

-

Assiette motif Duplessis d'un des services du Palais de l'Elysée

(GB photos et légendes)

__________________________________________________

VISITE DE L’INSTITUT FRANÇAIS DU PETROLE ET DES ENERGIES NOUVELLES (IFPEN)

21 mars 2018

Le 21 mars 2018, la SHRM a pu bénéficier d’une visite exceptionnelle de l’IFP. Notre groupe, composé de 32 personnes, comptait la présence de M. Olivier de la SERRE, Adjoint au Maire, Délégué aux Affaires Culturelles. Nous sommes accueillis à 9h30 par Mme Elisabeth MURA, Assistante de M. Thierry CHAPPAT, Directeur Sécurité- Environnement -Support aux Activités et Madame Sylvie GOUSSET, Journaliste-rédactrice indépendante en communication d’entreprise, Historienne des Entreprises et des Marques. On invite notre groupe à s’installer à la Cafeteria de l’Institut où une collation nous est offerte puis en présence de Monsieur CHAPPAT, de Monsieur Arnaud BERTHONNET, Historien d’entreprise et de Madame Sylvie Gousset, une conférence en introduction à notre visite commence.

Le Château (Maison Cramail) source : SHRM Le Château (Maison Cramail) source : SHRM |

La Clinique (Sanatorium) source : SHRM La Clinique (Sanatorium) source : SHRM |

Le Château, Solarium, plan d’eau source : SHRM Le Château, Solarium, plan d’eau source : SHRM |

Après le discours d’accueil de Monsieur Thierry CHAPPAT, Monsieur Arnaud BERTHONNET évoque l’histoire de l’I.F.P. créé en 1944 puis son installation à Rueil–Malmaison en 1947, la création de l’École nationale du Pétrole et des Moteurs en 1954 et l’ouverture en 1973 de la section « Energies Nouvelles ».

Ensuite Madame Sylvie GOUSSET, nous parle de l’historique des terrains et des architectes de grand renom qui ont conçus les bâtiments.

A.Berthonnet et S. Gousset source : SHRM |

Très attentifs aux explications de A. Berthonnet, T. Chappat et S. Gousset source : SHRM Très attentifs aux explications de A. Berthonnet, T. Chappat et S. Gousset source : SHRM |

source : SHRM source : SHRM |

source : SHRM source : SHRM |

source : SHRM source : SHRM |

source : SHRM source : SHRM |

Le site est réparti sur 3 zones : La 1ère se situe entre l’actuelle rue Messire Aubin/ Danielle Casanova et l’avenue de Bois Préau, la 2ème sur l’autre côté de l’avenue de Bois-Préau et la 3ème sur l’avenue Paul Doumer au niveau de l’avenue du Bois-Préau où se trouve le pavillon de la duchesse de Ségovie. Nous commençons le parcours de visite.

- 1ère zone: c’est la partie la plus historique située sur l’ancienne propriété de la Famille Cramail (Adrien Cramail a été Maire de Rueil de 1848 à 1870) qui avait fait ériger, fin XIXème, une demeure appelée « Le Château ». Ce bâtiment ne sera pas modifié et les arbres du parc seront conservés.

Les architectes Pierre PATOUT[1] et Fernand SCALLIET vont édifier deux pavillons de style « anglo-normand » dont l’un sera appelé « sanatorium » mais qui sera en réalité une clinique. Un petit train partant de la grille d’entrée, située devant l’actuelle place Bir-Hakeim, amenait les malades jusqu’à ces pavillons.

Puis nous nous dirigeons vers le bâtiment en courbe « Anémones » qui jouxte le « château » Bâtiment en pierres avec joints apparents édifié en 1955 par l’architecte Pierre DUFAU[2], appelé « solarium » ou « maison de repos ». Dans le hall, superbe céramique murale.

En passant près du « sanatorium » nous nous dirigeons vers le Pavillon de Recherches appelé aussi Station Claude Bonnier (Ingénieur, Compagnon de la Libération (1897-1944) réalisé en 1955 par l’architecte Pierre DUFAU. L’une des façades est en pierres avec joints apparents comme le solarium, la façade côté avenue de Bois Préau est en briques.

La Clinique (Sanatorium) source : SHRM La Clinique (Sanatorium) source : SHRM |

Bât Anémones (Solarium) source : SHRM Bât Anémones (Solarium) source : SHRM |

Bât Anémones Mosaïques dans le Hall d’accueil source : SHRM Bât Anémones Mosaïques dans le Hall d’accueil source : SHRM |

Plan Sanatorium source : A. Berthonnet Plan Sanatorium source : A. Berthonnet |

Pavillon de Recherches – Station Claude Bonnier source : SHRM Pavillon de Recherches – Station Claude Bonnier source : SHRM |

Pavillon de Recherches – Station Claude Bonnier (côté Ouest) source : SHRM Pavillon de Recherches – Station Claude Bonnier (côté Ouest) source : SHRM |

- 2ème zone : Cette partie est située sur d’anciens terrains du Domaine de La Malmaison. L’on remarque, à droite, un petit bâtiment à l’angle de l’avenue Paul Doumer et l’avenue de Bois-Préau appelé « Les Glycines » qui fut érigé sur ordre de Napoléon. Il s’agit du pavillon des Officiers d’Ordonnance de l’Impératrice Joséphine. Au rez-de-chaussée se trouvaient les écuries et au 1er étage, les salles pour les Officiers. Sur la façade, frises de chevaux. Côté parc, une rotonde a été ajoutée. Ce pavillon a été acquis par l’IFP en 1955.

Sur cet espace, un autre bâtiment nommé Dahlias est construit en 1957. Il est créé et conçu spécialement pour l’Ecole et abrite un escalier monumental classé de Jean Prouvé.[3]

Les Glycines (Pavillon des Officiers d’Ordonnance de l’Impératrice) source : SHRM Les Glycines (Pavillon des Officiers d’Ordonnance de l’Impératrice) source : SHRM |

Bâtiment Dahlias source : SHRM Bâtiment Dahlias source : SHRM |

Escalier monumental classé par J. Prouvé source : SHRM |

- 3ème zone : Bien que nous n’ayons pas visité ces bâtiments, il faut mentionner l’IFP school dont les édifices enserrent, au 228, avenue Paul Doumer, le Pavillon de la duchesse de Ségovie (Infante d’Espagne) construit vers 1850. Le duc et la duchesse de Ségovie s’y installèrent. Cette villa sera ensuite transmise à son petit-neveu et filleul, l’Infant Jacques, futur chef de la Maison de Bourbon et duc d’Anjou, et devint sa résidence dans les années 1950 puis la villa fut acquise par l’IFP vers 1960.

|

| Source : Google IFP School |

Cette très intéressante visite nous a fait découvrir la qualité du Patrimoine architectural que l’I.F.P. a su conserver ou créer, en fonction des nécessités, au cours de ces 71 années de présence dans notre ville. L’Institut du Pétrole est l’un des fleurons de Rueil-Malmaison qui a été et reste l’un des plus grands fournisseurs d’emplois. Grâce à la réputation prestigieuse de son Ecole, notre ville est mondialement connue.

Il faut noter l’importance de cette visite pour certains de nos adhérents qui revoyaient, avec beaucoup d’émotion, des lieux où leurs proches et eux-mêmes avaient travaillé. Pour d’autres, c’était la découverte de l’Institut Français du Pétrole dont ils entendaient parler depuis leur enfance.

Notre visite exceptionnelle a été réalisée par la Société InSiglo qui « travaille l’Histoire et la médiatise pour la faire aimer de tous les publics ». Voir l’article d’Arnaud Berthonnet et Sylvie Gousset

G.B. Mars 2018

[1] Pierre PATOUT (1879-1965) : Architecte et ami du décorateur Jacques-Émile Ruhlmann. Ses réalisations furent la porte de la Concorde, le pavillon de la Manufacture de Sèvres pour l’expo des Arts Décos de 1925, les Galeries Lafayette, l’immeuble en forme de bateau du 3, bd Victor Hugo. Il aménagea 3 paquebots : L’Ile de France, l’Atlantique et le Normandie. Il est enterré à Rueil.

[2]Pierre DUFAU (1908-1985) : Architecte, 2ème prix de Rome en 1938, reconstruit Amiens, constructions à Créteil, bases de l’OTAN, Pont de Puteaux, architecte de l’EPAD La Défense,